每天的工作就像是在一片看不見邊界的文字森林裡穿行,來源包含了信件、訊息、文件、會議紀錄等等,它們像一棵棵相似卻彼此孤立的樹。

隨著時間的推移,逐步感受到會耗費大量時間在樹與樹之間奔波,試著拼出它們的關係,最後常卡在認知負荷的泥沼。真正讓人疲憊的,不是資訊量,而是缺少能看見關聯與重點的「一張圖」。

這張圖,來自人類與 AI 的分工:人類建立深度理解,AI 生成可用摘要。前者決定方向,後者提供速度與廣度。把兩者結合,才有機會在森林裡走出路。

面對一份內容,人類會把新的訊息放進既有的知識架構裡,比對、歸納、命名,逐步形成可重複使用的心智模型。最後那段「摘要」,其實只是「我理解了什麼」的外顯標記。

生成式 AI 擅長在大量內容中找共同結構,以高機率的語言序列把它壓縮為可讀文本。它像高空全景照,能一次橫跨多份文件與對話,迅速把重點湊成草稿。這是它在摘要中的價值:速度、廣度、可迭代。同時要認清風險:在模式相似但意義不同的片段之間,可能出現錯配與「事實幻覺」。最好的工作流是——AI 先生成,人類再建構:先用 AI 拉全局,再由人類補上意義、驗證脈絡、修正錯誤。

郵件、文件、會議、訊息並非孤島,它們彼此指涉、相互影響。任何能把這些連結顯露出來的「關聯地圖」都會幫上忙,因為 AI 在摘要時就能帶著脈絡工作,而不是對著一堆斷裂的句子做字面壓縮。本篇不聚焦產品細節,重點是使用法則。

以下四條法則,不談產品設定,只談你今天就能做到的操作。

第一步 : 把需求改寫成 AI 能確實執行的任務:

第二步 : 先廣後深

第一輪要寬而淺,確認主題、盲點、未決議題。第二輪才窄而深,針對前三大問題展開對比、追溯與推導,避免「一開始就鑽牛角尖」。

第三步 : 迭代與對照

把摘要視為草稿,用範例與對照版本透過不同視角去「拉扯」生成結果,讓內容更貼近實務脈絡,而不是停在漂亮但空泛的文字上。

基於上述的使用法則後再套入到 M365 Copilot 對應的幾點功能

以下僅列與「從對話中截取與摘要」高度相關的能力,作為設計提問與工作流的參考。

設計時請以「使用法則」為主,以上能力僅作為落地時的工具選單。

情境:您是一位產品訓練師,需要將 OpenAI 官方網站上關於「大型語言模型(LLM)應用」的最新 PDF 文件,快速轉化為一份給內部產品經理的教育訓練教材,幫助他們理解核心觀點並應用於日常工作。

這套流程呼應了文章提到的「AI 先生成,人類再建構」核心法則,將外部的龐大資訊,高效地轉為內部可吸收的知識。

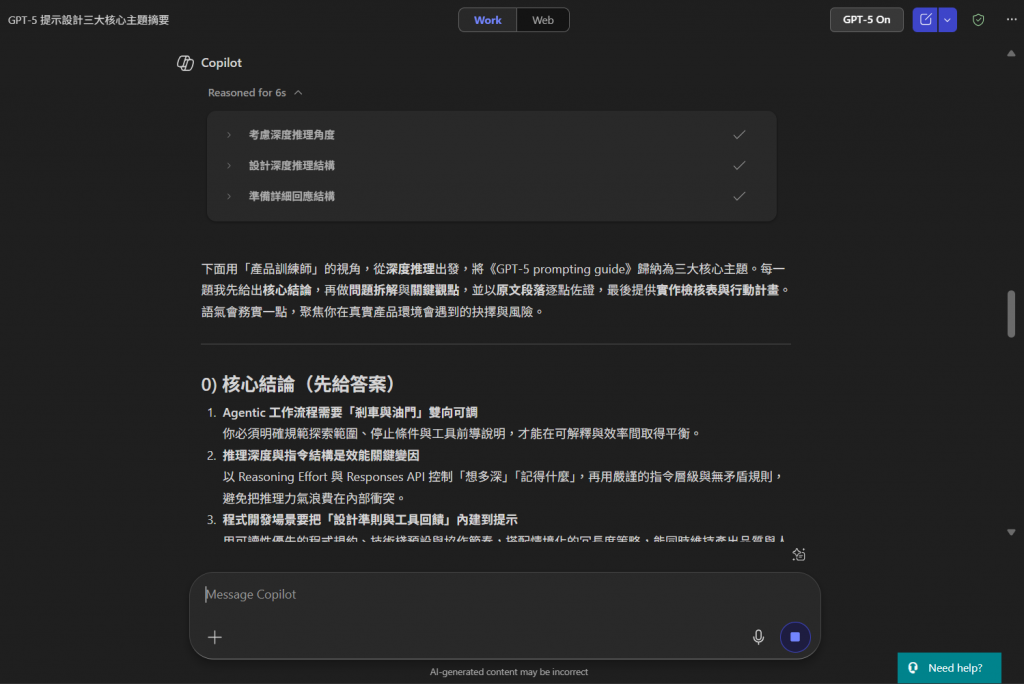

你:請閱讀這份關於 LLM 應用的 PDF 檔案,並以「產品訓練師」的視角,摘要出三大核心主題,針對每個主題列出兩個關鍵觀點,並附上原文段落作為來源。

你:謝謝。現在請聚焦在摘要中的「模型選用」這個主題。假設我們的應用場景需要「高即時性」與「低成本」,請根據文件內容,進一步闡述在這種條件下,開發團隊應優先考量的三項評估標準為何?請用條列式說明。

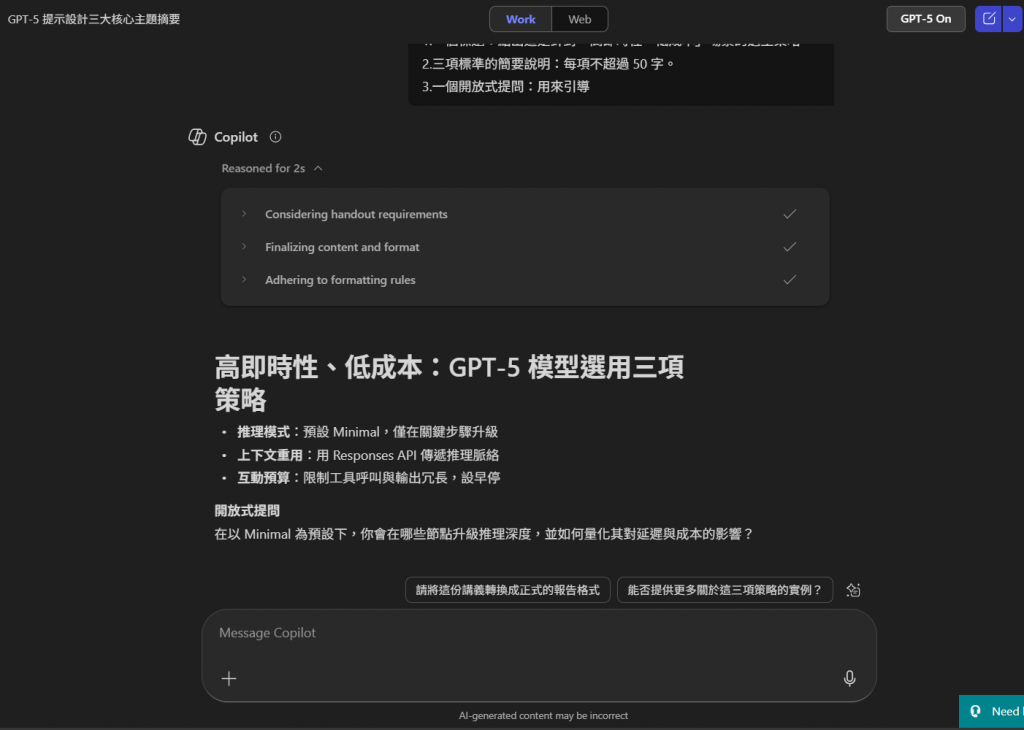

這一步的目標是讓 AI 將前面已聚焦的內容,轉化成一份結構化的教材「半成品」,由您完成最後的客製化與驗證。

你:非常好,請將以上那「三項評估標準」,轉換成一份給產品經理的訓練講義草稿。格式須包含:

1.一個標題:點出這是針對「高即時性、低成本」場景的選型策略。

2.三項標準的簡要說明:每項不超過 50 字。

3.一個開放式提問:用來引導內部會議討論,例如「我們目前的開發流程中,哪一項標準最容易被忽略?」。

摘要不是終點,而是通往理解的捷徑。

讓生成式 AI 負責速度與廣度,讓人類負責意義與取捨,就能把分散的碎片匯成決策所需的脈絡,從文字森林中又快又穩的走出來。